島から於保を経て氏永

コース案内

島橋を渡ると左側に古い建物の島公民館と火の見櫓があります。ここには以前熊野社があったようですが、現在は後ほど訪れる二之宮社に合祀されて残っていません。

上の写真、古風な島公民館の木の壁には、この年の2月に行われた国府宮の裸祭りの集合時間を書いたものが、まだ残っていました。

裸男、2月19日14時集合、14時20分出発、とあります。

ちなみにここを訪問して撮影したのは10月ですから、8ヶ月も後です。このままだと、翌年の裸祭りまでこのまま残っていそうですが。

コースは公民館の正面にある細い道をとります。島橋からは右折、北に向かいます。なんとものどかな道です。

奥に見えるのは亀京寺の門と本堂の屋根です。亀京寺を調べると、亀弘法という名前も持っているのですが、実際に行ってみても、亀弘法という案内は全く出ておらず、なぜ亀弘法という名があるのかはわかりません。

変わりにあったのが、「ゆうが観音」の文字。

「ご自由に参拝ください」という案内があったので中を覗いてみると、新しそうな観音像が立っていました。ベンチも置いてあるし、気軽さが演出されている寺のようです。

お寺の裏にもベンチや遊具が置いてあります。

亀京寺の向かって右側には神社があります。これは二之宮社と呼ばれる神社で、敷地内にある石碑を見ると、大正時代に、近くにあった小さな熊野社、日吉社、神明社を合祀した、とあります。

周囲を木立に包まれたお社です。遠めに見ると、大きな森に見えます。この境内を北へと抜けます。車は通れませんが、徒歩だと通行できるようになっています。

二之宮の境内を通り抜けると視界が広がります。田んぼの向こう側には名鉄本線が通っています。左に見える駅は島氏永です。

ルートは左に向かい、島氏永の駅を抜けます。上り線と下り線のホームの間が踏み切りです。

踏切を渡ったらすぐの角を左に折れ、続いて疎水に沿って右に折れます。以前はこのような小さな用水路は一宮の郊外どこでも見られたものですが、最近は蓋をされてしまっているところが多くなりました。

よく見ると、近頃では珍しい、メダカがいます。

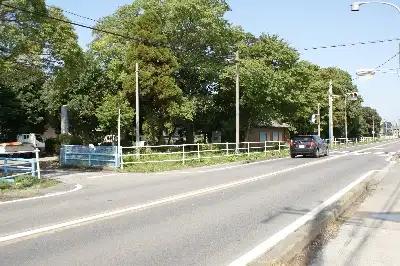

道なりに進むと、妙興寺の駅から稲沢・国府宮の方へと続く道路に出ます。この道路は直線道路で車がスピードを出しているので横断には気をつけてください。少し右手に押しボタン式の信号機のある横断歩道もあります。

道の向こう側に見えている樹林が、大神社です。「おほ神社」と読むようです。

大神社も延喜式に出て来る式内社で、ここには社務所もあります。

稲沢へ向かう道を車で走った時に、神社があることは知っていましたが、そんな由緒のある神社だとは知りませんでした。社殿の前に屏(蕃塀というそうです)があるのは尾張地方独特の様式だそうです。

大神社の主祭神は神八井耳命で、神八井耳命は古の多氏などの祖神なので、多氏の一族がここに来て祀ったものと思われているそうです。ちなみに多氏は於保氏とも書くようで、この集落の名前と一致します。

於保は『真清探當證』にも登場しますが、後の継体天皇が近隣の子生和で生まれて、その後しばらくを過ごした地とされているようです。

大神社は鳥居から社殿までの境内が、非常に長くなっています。その中ほどに西へ向かう細い道がありますから、そこをたどります。道は於保の集落の中へ入っていきます。

道の突き当たりにあるのが地蔵院です。こじんまりとした寺院ですが、庭はよく手入れされています。このあたりの寺院はどこも小ぶりですが、庭園がよく手入れされているように思います。

地蔵院の前を右折し、於保の集落の中を北上します。しばらく進んだ左手に見えてくるのが徳専寺の鐘楼です。徳専寺もきれいにていれが行き届いた印象を受けます。

徳専寺を後に道をさらに北へと進みます。次にあるのは右側の地蔵寺です。その名のとおり、大小さまざまな地蔵尊が祭られていて、ユニークです。石柱には千体地蔵と書かれています。

地蔵寺と道を挟んだ反対側には、金木犀に囲まれた小さなお社があります。ここには牛の像がひっそりとたたずんでいます。由緒はわかりません。牛は天神様(菅原道真)のお使いの動物だそうですから、天神かもしれませんね。

地蔵寺の角を右折し、東へ向かうと、農家の間の細い道を通って、大神社の横の幹線道路に出ます。その先は、道路をわたった右斜めのところに東へ向かう道があるので入ります。この道は、しばらく先で名鉄本線を渡ります。意外にこの辺りは踏切が少ないので、このようなルートを取っています。

道は島氏永の氏永の方へ向かいます。氏永は、『真清探當證』によれば、後の継体天皇が生まれた時に、長命を願って名づけられた、とあります。

この辺りは、田んぼは真四角ではなく、微妙に崩れた形に区画されています。地名は三畝割とか、北八畝割とかありますから、ひょっとすると条里制の名残でしょうか。

田んぼの中の道を東に向かい、線路を越してから二つ目の角を左折し、北へ向かって氏永の集落の中へと続く道に入ります。集落の入り口付近は畑が多くなっています。

かつては、木曽川の分流が入り組んでいたでしょうから、自然堤防で少し高いところに集落を設け、低いところを水田にして、その間を畑にしたのでしょうか。この辺りの集落は、ほとんどが南北に長くなっていますから、これがかつての地形だったのではないかと思われます。

氏永の集落の中の道をしばらく進むと、突き当たりにお寺が見えてきます。

このお寺が専福寺です。やはり庭や周辺がきれいに手入れされています。

コースの地図

Google Map を利用しておりますので参考にお使いください。